(2025年3月26日)

カメラを止めるな!

緑友会長 川本正人(普通科21期)

彼岸が過ぎ、一気に春めいた日曜日(23日)。

ロケ当日のその朝、創立70周年にちなんだ会長メッセージの動画を「校庭一周、ノーカットの長回しで撮ろう」と決めました。

空がすばらしく青かったからです。

ノーカット撮影 開始早々の場面

ノーカット撮影 開始早々の場面

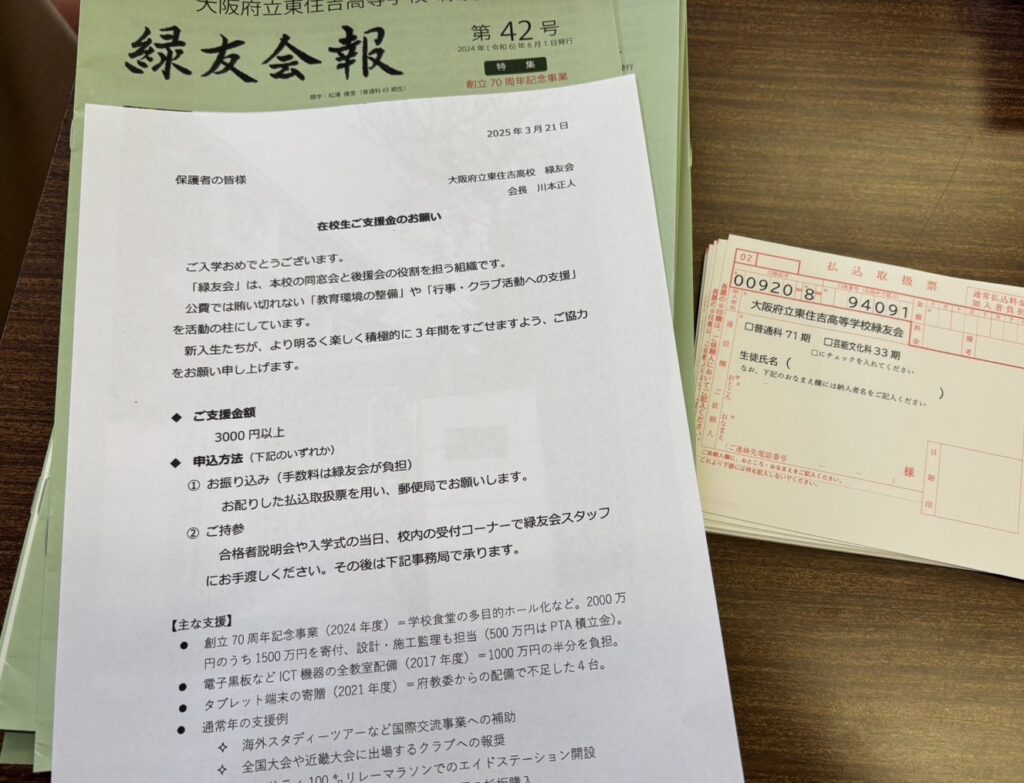

緑友会は、ホームページの年度内一新を目指しています。ウリの一つが「動画」。会員からの投稿も募ります。

そこに載せる会長あいさつを、「きちんとしたビデオメッセージ」にしたところで、面白味も新鮮味もありません。撮影場に想定していた「みどりホール」が新年度用の教科書と販売物品の山で埋まっていたことも、屋外に目を向かせました。

「ニュース性を加え、二度と撮れないドキュメンタリー風にできないか」、そんなことをボンヤリ考え、目覚めたときに浮かんだのが「校庭一周ロケ」でした。

頭にあったのは、映画「カメラを止めるな!」(略称「カメ止め」)です。前半37分間はノーカットのB級ゾンビホラー。けれど実はこれが生放送番組で、後半はそのメイキングドラマという設定。トラブル続発の中、放送時間内にエンドまで持ち込んでいくスタッフの奮闘がコミカルに描かれます。臨場感、緊迫感、撮り切ったあとの爽快感がたまらない作品です。

スタッフが緑友会館前に集合するのは午後1時。盛り込めそうなネタを急いで整理し、頭にたたき込みました。いつものあいさつ同様、原稿やカンペはナシ。読むと噛(か)むし、第一気持ちが伝わらないからです。

少し早めに登校。正門前で青空に向かってそびえ立つ木々を改めて目にしたとき、出だしのフレーズが固まりました。

「緑のこずえが

4階建ての校舎を追い越しそうです。

校門から続くメイン通りの巨木群。

かつて一面が田んぼだったとは想像もできません。

これも長い歴史が生んだ風景です。

東住吉高校は2024年、創立70周年を迎えました」

登校してくれたスタッフは4人。合流してから「カメ止め」で行かせてほしいとお願いしました。

突然の提案。成否の見えない企画。しかもぶっつけ本番。プロの企画制作マンである撮影担当の10期生は、インパクトのある短いカットを積み重ねるお考え。絵コンテまで作っておられました。

けれど「あとで切り取り編集していただいて構いませんので、まずは一度、カメラを回しっぱなしで撮ってください」と無理を申し上げました。

正門から反時計回りに緑友会館までノーカット、ノー原稿の15分。舌のもつれや言い忘れは多々ありました。けれど、必死に追いかけてくれた撮影担当は一発OK。

「ワンカットでも、中身がしっかりしていれば十分伝わる。シンプルな作りの強さです」

そうおっしゃってくださいました。

(実は「やり直しは、もうイヤや」というお気持ちだったのかもしれませんが。)

本日、その担当者から、テロップなど修正完了のLINEが入りました。「ここで完パケにします」とのことでした。

完成を「完パケ」(完全パッケージ)なんて業界用語で言われると、なんだかそれなりの作品に聞こえますね。

仮題は「カメラを止めるな! 創立70周年・会長校内ツアー篇」。

近日、ひとまずこのままアップされそうです。

ライブ感はあるものの、狙った緊迫感とはほど遠く、ご披露できる完成度でもありません。

せめて「これなら自分も」と、皆様からの動画投稿の呼び水になりますように。

体育祭で男子生徒と制服を交換

体育祭で男子生徒と制服を交換

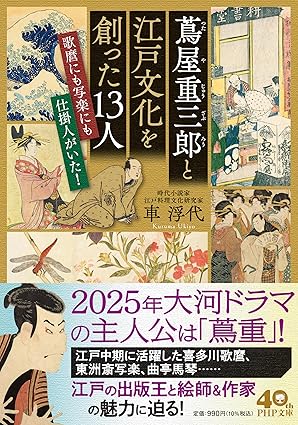

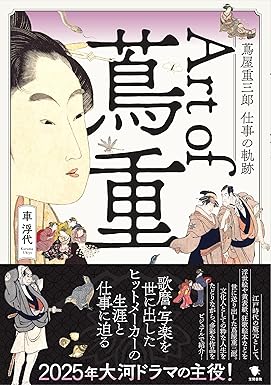

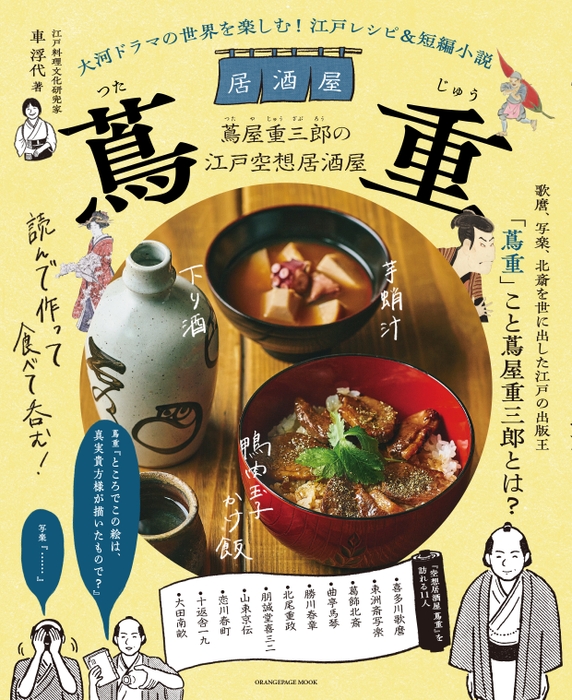

衣食住とも「江戸」が似合う車浮代さん

衣食住とも「江戸」が似合う車浮代さん