(2024年9月10日)

続・祝祭の人模様

緑友会長 川本正人(普通科21期)

みなさまのご支援で完成した創立70周年記念の「みどりホール」。そのこけら落としから3日が過ぎました。あの日、同じ時間と空間をすごし、それぞれに母校への思いを深めておられた方々を、改めて振り返っています。

生徒たちの公演とともに、緑友会は、卒業生らとの交流の集い「ホームカミングデイ」を催しました。「街角ピアノ」「飛び込みライブ」「限定ホールランチの提供」「ヒガスミ応援ハンディータオルの販売」が主な取り組みです。

前回の「だより」は、公演する生徒たちにスポットを当てました。今回は訪れた卒業生について、いくつか書き残します。

「街角ピアノ」でエールを送った普通科18期生、内本由美子さん

この日はホールを半分に分けてありました。入って右手は公演会場、左手は食堂とミニ舞台。後者には小さめの電子ピアノを置き、誰でも使えるようにしていました。

「弾いてもいいですか」。ミニ舞台の真ん前でホールランチを召し上がっていた女性が声をかけてこられました。内本さんでした。「芸能文化科もあって上手な方が多いでしょうに、出しゃばりでは?」という思いが少しあったそうですが、弾き始めるといつものように心身とも「異次元」入り。

1曲目は中島みゆきの「ひまわり〝SUNWARD〟」。激動の時代を生きる人々へのエールです。2曲目はパッヘルベルの「カノン」。日常を離れ、母校で校舎を眺めたり、旧友との再会を喜んだりする光景をイメージした選曲でした。

病院や施設の子どもたち、お年寄りたちに寄り添おうと、訪問演奏を続けて20年近く。コロナで施設に入れなくなった間も、京都駅ビルの街角ピアノを朝から奏で、不登校の中高生らを慰めていたといいます。

その時、その場所で伝えたい思いが、いつもありました。

「ひまわり」の途中でふと目を上げると、若い女性が小さく拍手をしていました。「応援、届いたみたい」、そう感じた瞬間でした。

こけら落とし最初の演奏者となった26期生、長谷川喜也さん

スピーカー、ミキサー、イコライザーなどを寄贈してくださった25期生、高山愛二さんの高校時代のフォークサークル仲間です。「飛び入りライブ」OKと聞いてギター持参で早々に来場されました。

生徒たちの公演まで約1時間。見るとマイクがまだ未セットです。会社員の傍ら、週末にライブカフェで音響を手伝っているだけに放ってはおけません。「ちょっと触ったことあるから」と、前回のだよりで紹介した3年生ビートボクサーらとセッティングに乗り出しました。

奥行きの狭い舞台に合うようマイクスタンドの位置や高さを工夫。前日のリハで聞こえなかったリードギターの音をボーカルマイクで拾えるよう改善。ハウリングを避けるためスピーカーはやや外向きに。機器への音の「出」と「入り」のバランスも調整……。

これまでは「音響機器がなかったらどうなっていたことか」と、ハード面のご寄贈だけを喜んでいた私ですが、この日は「この人が来ていなかったら」と、ソフト面の助太刀にも大感謝。ここは本当に人に恵まれたホールです。

長谷川さんは、マイクテストを兼ねてそのまま「飛び入りライブ」。1曲目はシンガーソングライターあいみょんの「双葉」。別れや成長、未来への希望を高校世代に向けて歌った作品です。2曲目はバラエティー番組「探偵!ナイトスクープ」のテーマ「ハートスランプ二人ぼっち」。選曲理由は「昨夜、放送してたから」。レパートリーはなかなか広そうです。

ところで今日は何曲ご用意?「せやねえ、30から40かな」。この人、心底本気でやらはるつもりやったんや!

2曲では足りなかったのでしょうか。長谷川さんは食堂エリアのミニ舞台わきに移ると、今度は緑友会スタッフの三線(さんしん)を手に、なんと校歌を演奏。「この曲、初めて弾いた」なんて、うそでしょ? 味わい深く風情のある音色に、食事客らも拍手でした。

ホール関係はすべて真っ先に参加の11期生、寺崎信さん

「公演とランチの集い」の告知が緑友会ホームページにアップされた直後、ホールランチを一番乗りで予約。こけら落としにも開場直後にお越しになりました。「LINEで同期を誘ったのですが、みな70代半ばですし、住む所も離れてしまって。私は大阪市内なんで、まだ自転車でも来られそうなんですが」と一人かくしゃく。

そういえば11期会のみなさん、支援を募り始めた昨年6月の会報発行直後にご厚志をお寄せくださいましたね。「卒業40周年から何度か同期会を開いてきましたが、コロナで中断。手作りの催しは年齢的にも難しくなりまして、昨年、会議を開いて会の解散を決めました。会則も作ってありましてね、解散時は(余剰金を)緑友会に寄付すると決めていたんです」

高校時代は理化学研究部。気象予報士などいない時代。気象を担当し、文化祭では天気図などを展示しました。校内を巡ると、今は展示より模擬店。それはそれで生徒たちを応援しなければと、ベビーカステラの店で2000円を渡し、「手が空いたらホールに」と、緑友会への差し入れを手配。間もなく数個ずつ入った紙コップが20ほど2回に分けて届けられ、スタッフを感激させました。

寺崎さんは、生徒たちの公演を最後まで見届けてホールを出られました。「一生懸命なら何事も無駄になりません。若いときは何をやりたいのかわからないかもしれないが、道は一つじゃないですから」。夏嵐のような生徒たちと過ごしたあとの言葉でした。

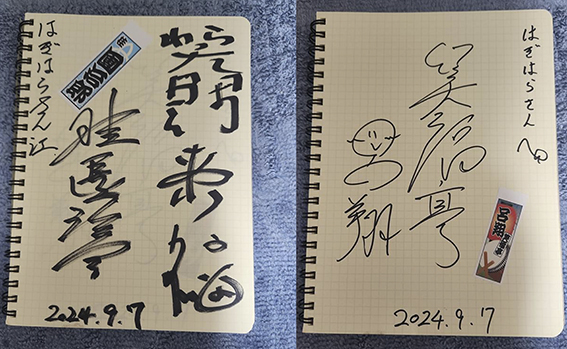

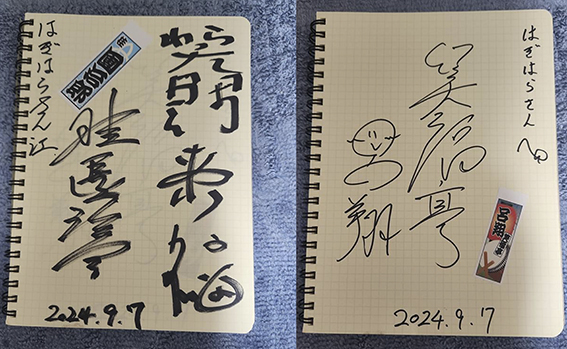

母校出身の著名人でサイン帳をいっぱいにしたい普通科31期生、萩原泰之さん(緑友会書記)

緑友会ホームページのトップに据えてある「祝70周年 繁昌亭からのメッセージ」。ページ初の動画です。登場4人のうち、芸能文化科12期生(普通科では50期)の桂團治郎さんと同科22期生(同60期)の笑福亭呂翔さんにホールでお会いしました。3月に動画出演をお願いした際もそうでしたが、実に気さく。「ええのできましたねえ」とホールを見渡し、大勢の一般客に混じってホールランチを召し上がってくださいました。

萩原さんは、あの動画をタブレットで撮影した人です。当時はどちらも真剣で余裕がありませんでしたが、この日はお互いにくつろいだ雰囲気。食事中の二人にその節のお礼を申し上げつつ差し出したのは、大判のサイン帳。以前から著名卒業生で埋めようと用意し、この日も持参していました。サインはもちろん、千社札シールまで張ってもらってご満悦です。

見せてもらうと、あて名はどちらも「はぎはらさん江」。ン?役員やったら「緑友会さん江」としてもらわなアカンのとちゃうん? 「あっ、次は色紙用意してちゃんともらうようにします」

けれど、「サイン帳いっぱいの著名卒業生」という彼の言葉にはひかれました。ホールは人財のインキュベーター(支援施設)。80枚つづりのサイン帳には今3人。全ページ埋まる日が楽しみになりました。

改修で昼食時のにぎわいが復活

改修で昼食時のにぎわいが復活

左:トップ演奏の長谷川喜也さん 上:街角ピアノを奏でる内本由美子さん(以上、会長だより㉜ご参照) 下:渡真利由香さん

左:トップ演奏の長谷川喜也さん 上:街角ピアノを奏でる内本由美子さん(以上、会長だより㉜ご参照) 下:渡真利由香さん