(2023年5月8日=ゴールデンウィークが明けて)

「目いっぱい」の手づくり発信

緑友会長 川本正人(21期)

「母校」って不思議です。同じ出身校というだけで、見ず知らずの人にも親近感がわきます。在校生や卒業生の活躍を聞くだけで、こちらまでドヤ顔になります。ふだんは意識しないけれど、母校が今もあり、そこが輝いていると気づいた時は、ちょっといい気分。緑友会が母校支援に積極的なのも、それが使命であるからだけでなく、自分たちの誇りや喜びになってかえってくるからなのだ、と思うようになりました。

こうした活動の基盤となるのは、卒業生2万8000人と元職員の方々などで組織する当会の、会と会員、あるいは会員同士のつながりです。つながりにはコミュニケーションが必要となります。主な手段は、年1回の会報と日常的につながれるホームページ、LINEなどのSNS。緑友会ではこれらを専門業者に任せず、会員がボランティアで制作しています。

このゴールデンウィークは、これらの制作の佳境でした。

会報は毎年6月初めに発行。半年前までに特集やページ建て、原稿の執筆者を決め、2月末が一応の締め切り。3月に磨きをかけ、4月に版下制作、5月前半に印刷に回します。現在の編集委員は1~42期の10人です。

来月発行の41号は、「(仮称)緑友ホールプロジェクトご支援願い」「同窓会システム導入」「ホームページ改修」など盛りだくさんなので、通常の12㌻を16㌻に増やした特別編成。しかも「緑友ホール」が4月の役員会で正式に動き始めたり、ホームページが刻々と修正されたりして差し替えが相次ぎました。伊原徹委員長(17期)はもちろん、1ページに半日かかることもあるという版下制作を担当して下さったベテランの10期生と新メンバーの42期生は、相当の時間と労力をつぎ込まれたに違いありません。(この稿に添えた会報のカットも、10期生が実に手際よく作ってくださいました。)

4月30日の日曜日、全ページのゲラを委員6人で2時間余りかけて回し読みしました。終盤の校正作業です。本来なら表記や用語の統一、似た記事の統合なども必要でしょうが、そこは執筆者の意向を大事にし、間違いや問題表現などに視点を置いてチェック。翌日には先生方の記事を学校側に確認していただき、ほぼ最終の版ができたのは5月4日、母校カラーの「みどりの日」でした。

ホームページは、今年になって〝再起動〟。以前のは曲折あって自分たちで編集できず、「接続は安全ではありません」という警告まで出る状態でした。そこで別のサーバーを引っ越し、自力で徐々に改修。ご覧になるたびにトップ画面が変わっていたり、バナーがやたらと増えたりしていたのは、ホームページを稼働させたまま試行錯誤を重ねていたせいです。

にもかかわらず、6日まで30日間のアクセス数は「764人が、30日間に平均2.3回開き、計9.3本の記事を見た」という成績。3か月余り前まではほとんどゼロでしたから、おかげさまで少しずつ知られ始めているようです。

使いにくい、見にくい、デザインが素朴すぎるなどの指摘は内部からもあります。でも、この画面は近々いったん固定します。会報に掲載するトップ画面と同じに保ち、読者が戸惑わないようにするためです。「こどもの日」に担当4人で今後の体制と進め方を話し合い、本格改修は固定の解除後としました。みなさまに何度も訪ねていただけるホームページに必ずします。当面のご不便、なにとぞご容赦ください。

さて私は、会の活動を支えて下さる方々に、無理なく、長くご協力いただきたいと思っています。「やれることを、やれるときに、やれるだけ」の姿勢です。けれど実際は、みなさん、この3つに次の一言を付けて行動されているように思えます。

「やれることを『目いっぱい』、やれるときに『目いっぱい』、やれるだけ『目いっぱい』」

ゴールデンウィーク中に私が受信・送信した緑友会関係のメールは100通超。出向いた打ち合わせは4件。「ボランティア精神」×「母校愛」が放つ熱波のような輝きに、めまいがしそうな〝黄金週間〟でした。

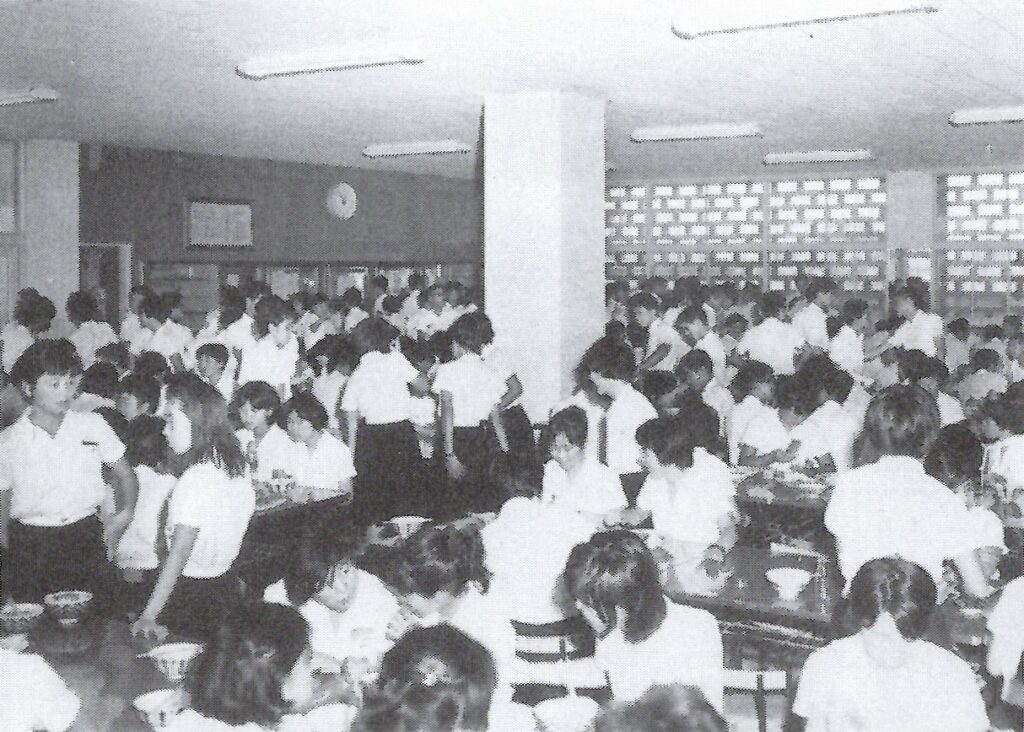

にぎわう学校食堂(1964年発行の創立10周年誌から)

にぎわう学校食堂(1964年発行の創立10周年誌から)