(2025年3月8日)

蔦重の語り部(書の巻)

緑友会長 川本正人(普通科21期)

NHK大河ドラマ「べらぼう」の主人公、「蔦重」こと蔦屋重三郎。日本文化を代表する浮世絵師や戯作者らを次々と世に出した江戸時代の敏腕プロデューサーです。

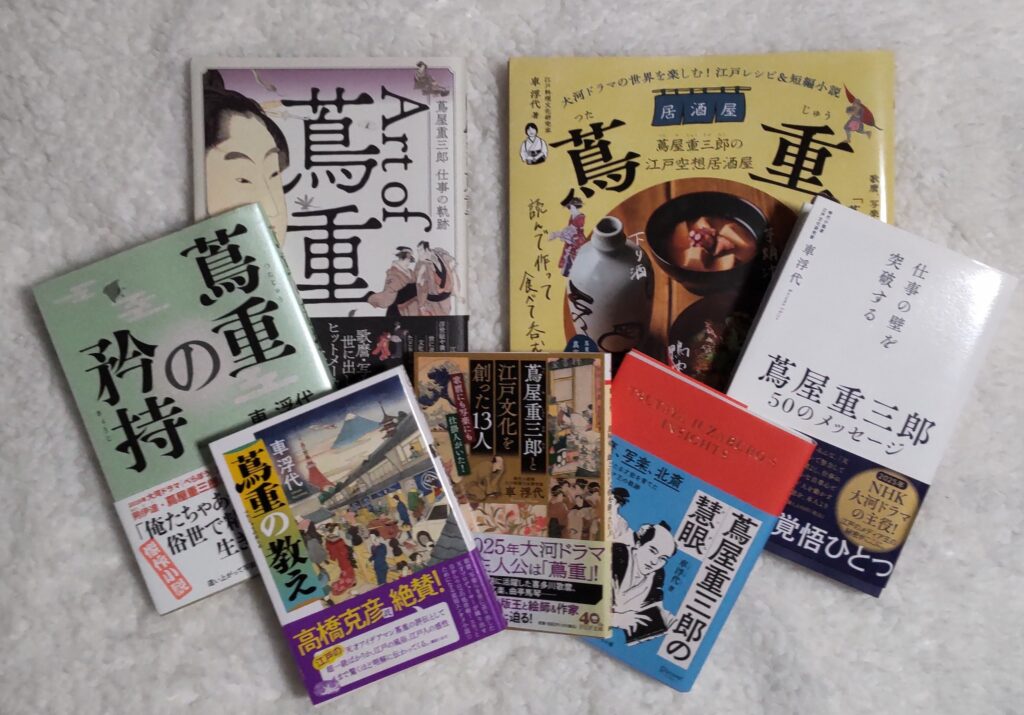

その蔦重を、7冊立て続けの著書発刊で現代にプロデュースした車浮代さん(普通科26期)。短期間に、しかも一作ずつ異なる切り口で書き分けました。

尋常ではない筆力、企画力、知識量に圧倒されながら、さわりだけ紹介します。

独断の読み込み、平にご容赦。

【小説】(2冊)

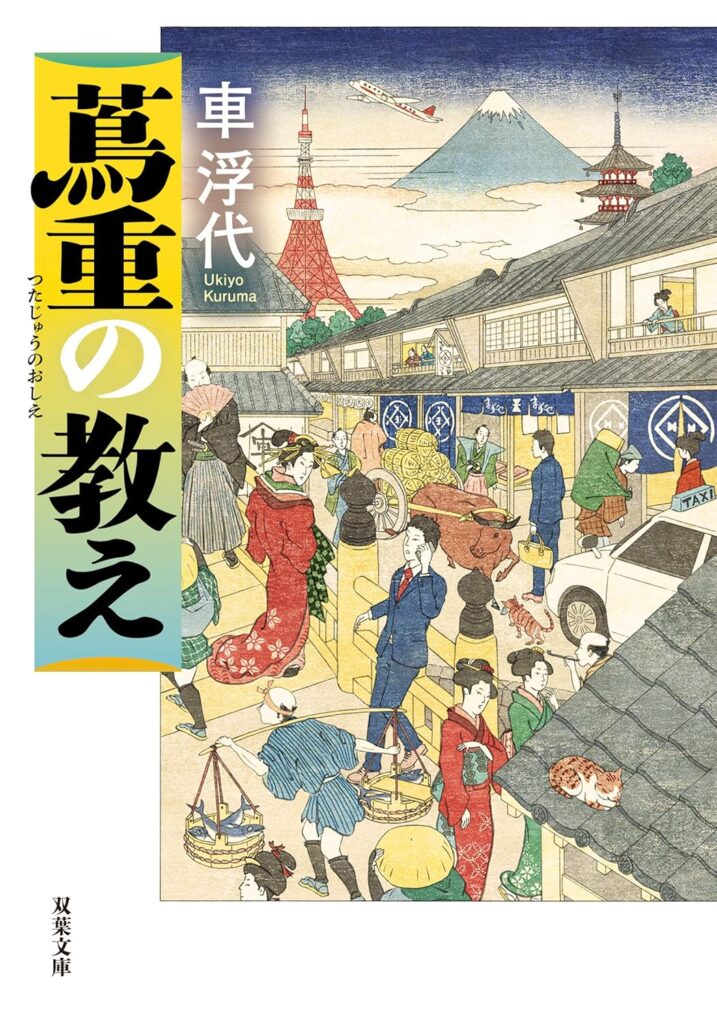

◆『蔦重の教え』

(飛鳥新社2014年2月、双葉文庫21年3月)

小説デビュー作。私にとっても、今年の大河ドラマが「蔦重」と知った昨秋、「誰?それ?」と最初に手にした蔦重本です。55歳で依願退職を強要された広告代理店営業マンが、稲荷神社で立ちションをしたばかりにタイムスリップ、江戸の中期、1785年の遊郭・吉原で蔦重に拾われ、人生の極意を学んでいくーーという物語。「実用エンタメ小説」という裏表紙の見慣れないコピーにもひかれました。

<本書の特長その1> 読みやすい評伝であること。空想物語でありながら、蔦重の業績、登場人物、時代背景など骨組みはホンマもんです。

原作なし、脚本家オリジナルの大河ドラマと見比べると楽しさ倍増。例えば蔦重を世に出したガイド本「吉原細見(さいけん)」。男色家で知られた万能の天才・平賀源内が序文を書いて世間を驚かせました。男色の源内がなぜ女色の街に肩入れを?

ドラマ(第2回)では、小芝風花さん演じる花魁(おいらん)が源内の愛した歌舞伎の女形に扮(ふん)して心を開く、というナゾ解き。

一方、浮代さんの作品でも源内と花魁の深い仲がカギになります。

けれどそれを書くとラストのネタバレ。結末は本書でお確かめください。

<特長その2> 江戸の人々や街を活写。長年の江戸文化研究が生きています。個人的には、混浴銭湯・湯屋のくだりに「へ~ぇ!」でした。

<その3、最大の特長> 蔦重のセリフが格言・警句になっていること。思わず線を引いてしまいます。巻末には「教え」のまとめ付き。自己啓発書に挙がるはずです。

叱咤(しった)激励の教訓が多い中、冷徹さにドキッとする場面も。例えば「人生ってのは知恵比べだ。考え抜いた方が勝つ。知恵を絞った奴に騙(だま)されたんなら、引っかかった方が負けなんだよ」というセリフ。悔しければ「騙し返す」「用心する」「笑い飛ばす」という処方せんの選択肢付きです。

大国の横暴が目に余る今の国際社会に当てはめるとしたら、さて……。

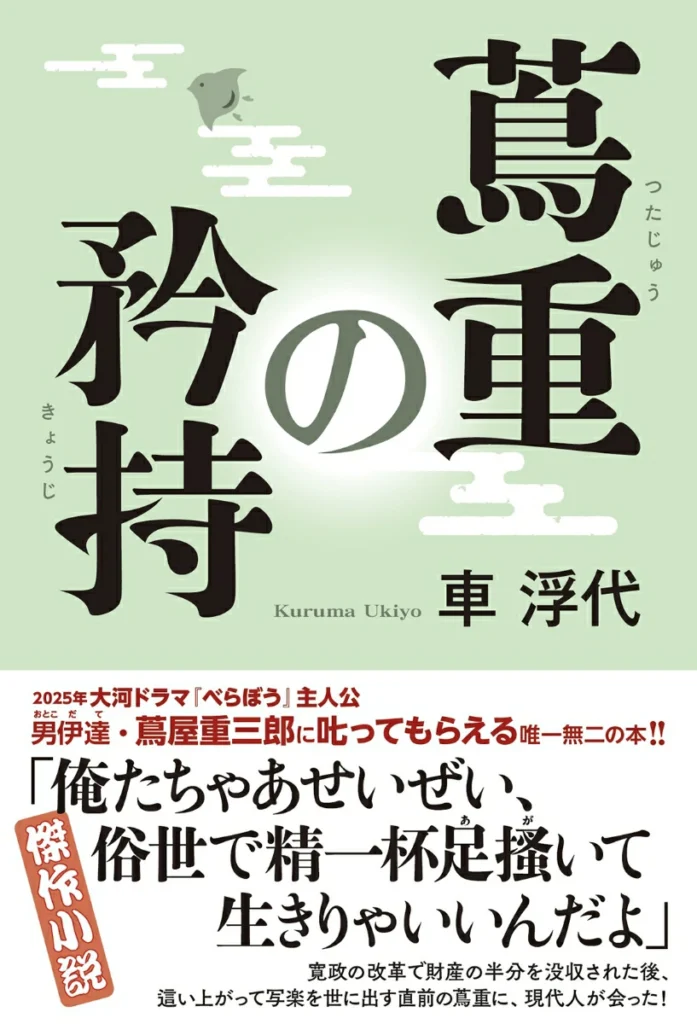

◆『蔦重の矜持(きょうじ)』

(双葉社2025年1月)

『教え』の続編です。55歳の時空超えから20年。現代に戻りフランスで日本食堂を開いて成功した主人公が、近未来(2034年?)から1794年(江戸を離れて約8年後)に孫を連れてタイムスリップ。すでに人々の行く末や作品群の価値を熟知している主人公。蔦重らを待つ悲運を何とか回避できないかと試みます。

質素倹約を掲げる「寛政の改革」で色の数や題材を制約してくる幕府と、蔦重・作家連合軍との攻防戦。描かれるのは、蔦重らの意気込みの背景、創作のヒント、役者絵などを大量に描いて10か月で消えた東洲斎写楽の正体、といった作品・作家のナゾ解きの比重が大です。

フィクションなのに「せやったかも」と思わせるのは浮世絵専門家のなせる技。ちりばめた昨今の世相や映画の感想、食材やお店情報などは、浮代さん自身の声なのでしょう。

コロナ禍やAIといった「現代」も展開に関わってきますが、これまたネタバレ。本書でご確認ください。

【知る・見る・味わう】(3冊)

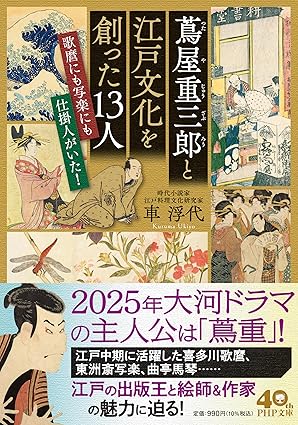

◆『蔦屋重三郎と江戸の文化を作った13人』(PHP文庫2024年8月)

史実に基づいたリアルな時代と人模様。ものすごくわかりやすいです。江戸時代のあれこれを現代風に置き換え、蔦重を「縛りが多いと燃えるタイプ」、郊外に移転した吉原を「ちょっと遠いけれど、わざわざ行く価値のあるアミューズメントスポット」と表現。田んぼに突然できたその不夜城を「千葉県にある東京ディズニーランド」「砂漠の真ん中にそびえ建つラスベガス」に例えたりもしています。

PHPは松下幸之助が「企業の知の拠点」を目指して創業した出版社。文庫はノンフィクションが中心です。そこに加わるだけあって、軟らかい文章ながら中身は硬派。

ドラマのガイド本として私のイチオシです。

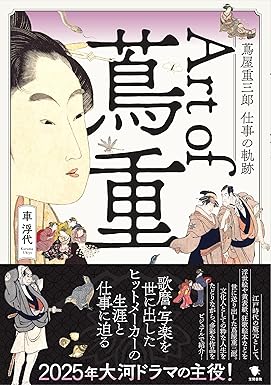

◆『Art of 蔦重』

(笠間書院2025年1月)

蔦重がそれぞれの時期に出した浮世絵などのカラー作品集。鑑賞のポイントだけでなく、当時の世相や流行などを織り込み、蔦重の人材発掘や売り込みの戦略までビジュアルに理解できるぜいたくなつくりです。

見て楽しむならこれをどうぞ。

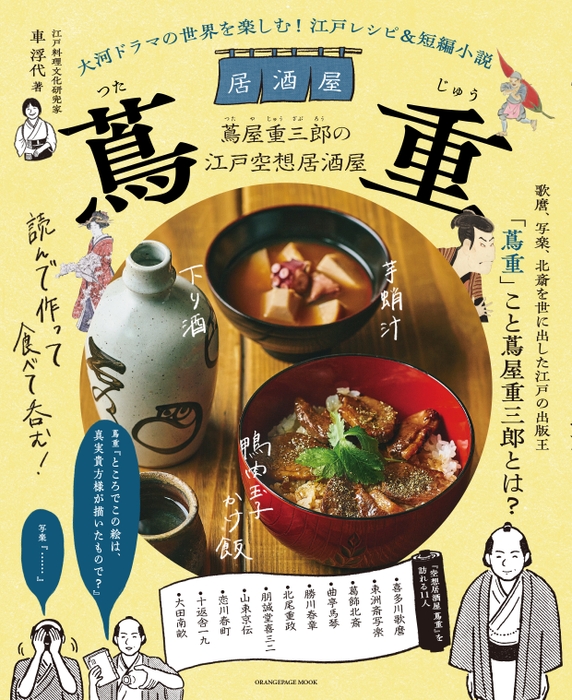

◆『居酒屋蔦重』

(オレンジページ2025年1月)

江戸料理研究家兼小説家の遊び心が生んだ「江戸レシピ&短編小説」集。蔦重が空想の居酒屋に浮世絵師や戯作者らを招き、才能の発掘、引き抜き、口説き、励ましをしていきます。順に招かれた客は計11人。それぞれに合わせた〝おもてなし〟のお品書き通りの写真に作り方まで添えたおいしい一品です。

「読んで作って食べて呑(の)む!」。

こんな蔦重本、誰にも書けません。

……と、ここまでで5冊。

残る2冊には、蔦重からの「メッセージ」が詰まっています。

浮代さんからのそれと合わせ、次回は「言葉の巻」。

体育祭など高校時代のお話もたっぷり入れます。

衣食住とも「江戸」が似合う車浮代さん

衣食住とも「江戸」が似合う車浮代さん

改修で昼食時のにぎわいが復活

改修で昼食時のにぎわいが復活